大正期に建てられ、重要文化財に指定されている旧久邇宮邸は、東京、広尾にある聖心女子大学構内にあります。久邇宮第二代、邦彦王(くによしおう)の旧邸宅の一部が残されています。

文化庁の重要文化財指定時の解説文では「和風基調で建築された宮家本邸の唯一の現存例であり、皇室建築の系譜を考える上で、高い価値が認められる」とあります。

重要文化財に指定されている建物は、御常御殿、小食堂、車寄せ、正門の4つです。

御常御殿(パレス)、小食堂

大学では、御常御殿(おつねごてん)のことをパレスと呼んでいます

1924(大正12)年に建てられた久邇宮家の日常生活の場です。二階建の各部屋は、和風建築ながら天井が高く、皇室建築の特徴を表しています。

皇族ゆかりの菊紋章をあしらった蘭間や釘隠し、襖の引き手の装飾も皇族らしい意匠です。

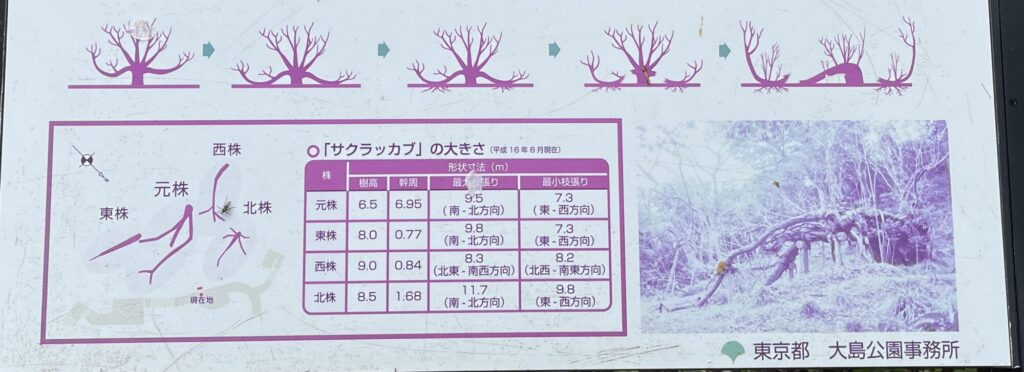

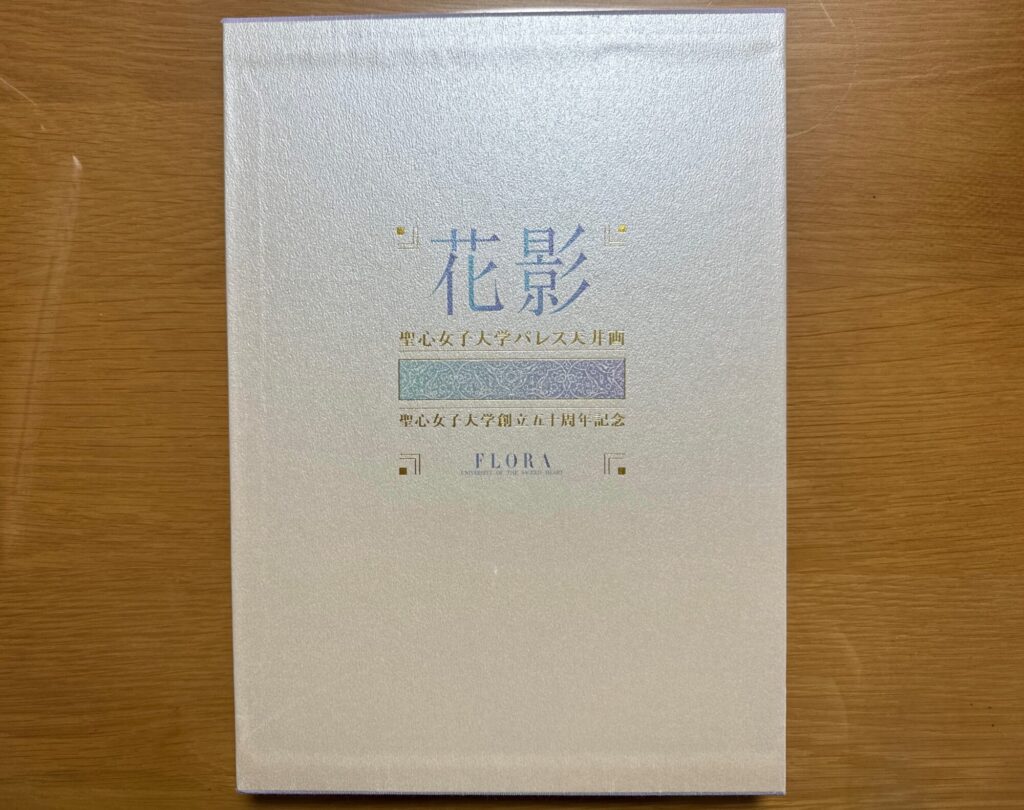

寝室の格天井(ごうてんじょう)には、名だたる日本画家43名の描いた絵画がはめ込まれています。寝ながら絵画を鑑賞できるのですね。中には、寝た状態で鑑賞することを意識して、枝にとまった鳥を下から眺めている構図の絵画もあります。面白い。絵画の実物は、東京国立博物館に保管を依頼していて、ここには、レプリカがはめこまれています。

学生がお茶、お琴、日本舞踊の課外活動に使っているそうです。贅沢だなぁ。そのために重要文化財に指定される前に、耐震改修工事を行なっています。壁材の追加と屋根瓦の軽量化が行われました。

二階は、洋室が三部屋があり、寄木板張りの床、家紋をあしらった欄間、台湾風の天井など、和洋中のミックスされた空間です。

二階の外廊下には、ガラス戸がはめられています。大正期のガラスで割れてしまったら、

もう入手できないガラスです。雨戸の開け閉めを大学の警備員さんが担当されていますが、一番緊張するお仕事だそうです。

台湾風の意匠は、設計者森山松之助が取り入れたもの。森山は、台湾総督府庁舎などを手がけています。

小食堂は、寄木張りの床で、肘木(ひじき)に支えられた折り上げ格天井には、天井画が18点と豪華なしつらえです。家族用の食堂だったそうです。東側の壁側面には、和風の違棚、洋風の代理石のマントルピース、唐風の火灯窓とここでも和洋中の意匠が使われています。

小食堂の設計は、宮家造営課の設計とされています。

建物内の写真撮影は禁止とのことで、建物の外観のみ撮影許可がありました。

車寄せ(クニハウス)

大学では、クニハウスと呼んでいます。

久邇宮邸本館の表玄関で1918(大正7)年に竣工しました。創建当時と同じ場所に建っています。

久邇宮家の長女良子女王(後の香淳皇后)が皇太子殿下(後の昭和天皇)ご成婚の折、この車寄せから宮中へと御出立されたそうです。

葉山しおさい博物館の入り口で使われている車寄せの建物より豪華な建築。神奈川県葉山町にある葉山しおさい博物館の車寄せは、旧葉山御用邸付属邸の御車寄せを移築したものです。

こちらの建物内の見学はありませんでした

正門

久邇宮本館と同じ1918(大正7)年の建物。聖心女子大学の正門として現在も使用されています。大正時代の門が現役で使われているのは、すごいこと。

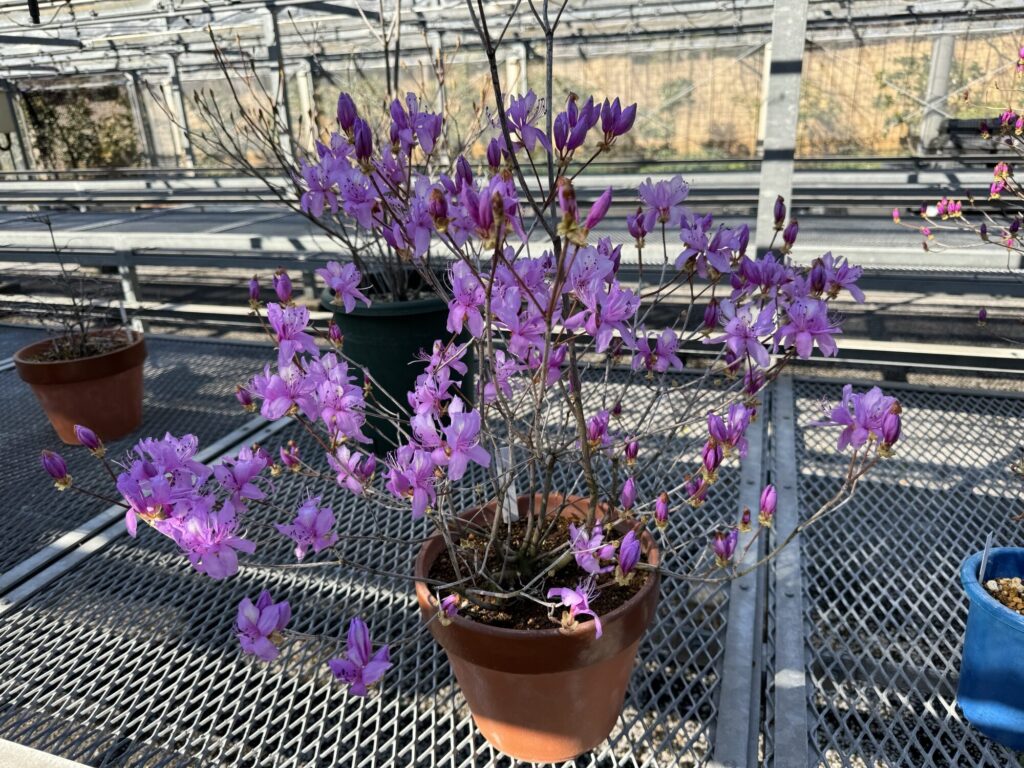

正門を通り、学内へと入っていく道は、桜並木です。サクラの花の頃は、華やかでしょう。大正期の門をくぐり、桜並木の中を歩いていくなんて学生さんがうらやましい。

見学会の参加費は無料ですが、受付で寄付を募っています。1000円以上で久邇宮邸の絵葉書、3000円以上で久邇宮邸の天井画を集めた画集がもらえます

旧久邇宮邸(聖心女子大学パレス)一般公開

大学職員の方が、見学案内をしてくださいます

2024年は、3月21日、22日、25日、26日、27日で、午前と午後の回がありました。

2月7日から、大学ホームページから申し込み開始で、あっというまに定員になったくらい人気です。